左室多点起搏在心脏再同步化治疗无反应患者中的价值:MORE-CRT MPP随机研究结果解读

时间:2025-09-22 18:19 来源:中国医药卫生网 作者:doudou 点击:次

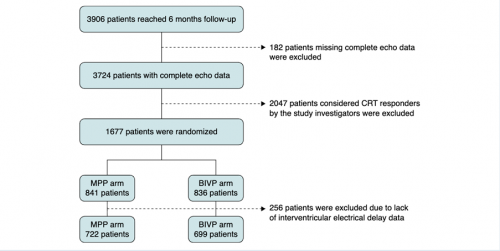

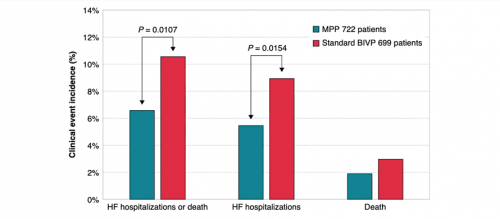

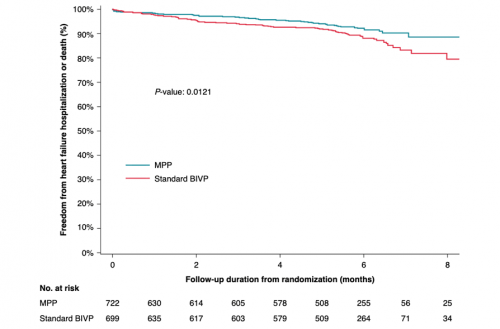

心脏再同步化治疗(cardiac resynchronization therapy,CRT)通过双心室起搏(BIVP)已被证实能改善部分心力衰竭患者的预后,包括提高生存率、减少心衰住院、改善左心室反向重构及生活质量。然而,临床中仍有相当比例的患者被定义为“无反应患者”,其死亡和心衰住院风险更高,给患者和医疗系统带来沉重负担。 近年来,随着四极导线及雅培公司多点起搏(multipoint pacing,MPP)技术的发展,研究者希望通过同一左心室导线的不同电极位点释放起搏脉冲,实现多点刺激,从而覆盖更广的左室区域,优化激动传导,改善同步性。既往数项小规模随机研究和观察性研究提示,MPP可能缩短左室激动时间、改善心室机械不同步和急性血流动力学反应,但其能否在临床结局上带来额外获益仍存争议。 在此背景下,MORE-CRT MPP研究应运而生。该研究为迄今最大规模的随机对照试验,专门评估在CRT无反应者中,MPP能否改善临床“硬终点”,包括心衰住院及全因死亡率。 研究方法 MORE-CRT MPP研究为多中心、国际性随机对照试验,纳入符合CRT指征的患者。所有受试者在植入CRT后首先接受6个月的BIVP治疗,随后评估是否存在左心室反向重构(左室收缩末容积相对减少>15%)。 ▪ 若为反应者,继续常规随访; ▪ 若为无反应者,则按1:1比例随机分配至BIVP组或MPP组,并继续随访6个月。 研究的主要终点为心衰住院或全因死亡事件。 研究结果 本研究共入组3724例患者,其中1677例被判定为CRT无反应者并进入随机阶段。最终1421例完成全部数据收集,MPP组722例,BIVP组699例。 ▪ 在平均5±1个月的随访期内,主要复合终点(心衰住院或全因死亡)在MPP组的发生率为6.64%,而BIVP组为10.44%,相对风险下降36%(P=0.0107)。 ▪ 单独分析心衰住院,MPP组发生率为5.4%,明显低于BIVP组的8.9%(RRR 39%,P=0.0154)。 ▪ 多变量回归分析显示,MPP与主要终点风险降低独立相关(OR=0.60,P=0.0124)。 ▪ 亚组分析发现,缺血性心肌病患者、QRS波时限≥160 ms患者、室间传导延迟>105 ms患者以及高比例BIVP起搏(>97%)患者,在MPP下获益尤为显著。

图1:研究流程图

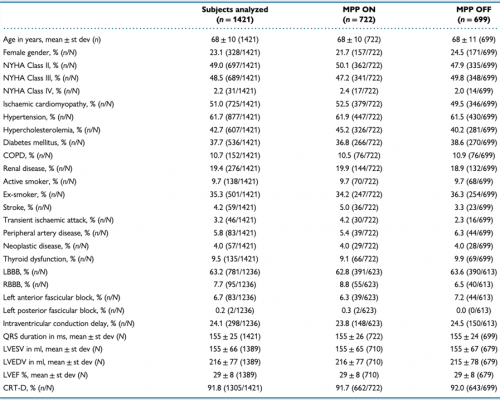

表1:患者特征

图2:1421例随机患者的临床事件发生率(原始数据)

图3:Kaplan–Meier曲线→心衰住院或全因死亡的无事件生存率

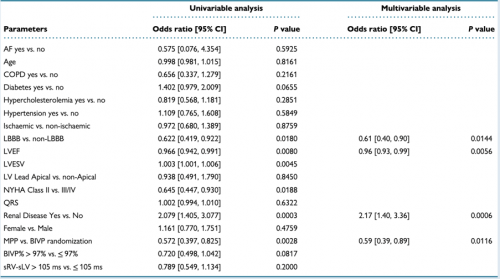

表2:单变量及多变量分析下的心衰住院或全因死亡风险 讨论:传统BIVP通过一个左心室电极起搏,可能受到导线位置、瘢痕阻滞等因素影响,导致激动传导不理想。MPP则允许在同一导线的不同电极点释放脉冲,从而: 01改善左室内同步性 缩短激动时间,减少机械不同步; 02优化双心室及房室时序 改善充盈与收缩协调; 03绕过瘢痕区 尤其适合缺血性心肌病患者; 04扩大激动覆盖 对QRS宽大或室间延迟明显的患者尤有帮助。 因此,即使这些患者在影像学指标上未表现出显著反向重构,MPP仍能通过减少心衰失代偿事件,转化为更真实的临床获益。 结论:MORE-CRT MPP研究显示,在CRT无反应者中,多点起搏可显著降低心衰住院和全因死亡的复合风险。其临床价值不仅体现在整体人群,更在多个关键亚组中得到验证。MPP技术的推广有望改善CRT无反应患者的管理模式,成为未来临床实践与指南优化的重要方向。 小编讨论:MORE-CRT MPP研究结果表明,即使患者未达到影像学改善的常规标准,仍可能在心衰住院和死亡等硬终点上获益。这提示我们:“无反应”并非终点,而应积极启用MPP等优化策略,尤其适用于缺血性病因、QRS ≥ 160 ms 或心室间电延迟较长的患者。 (责任编辑:伊娜) |