Bachmann 束起搏在心房心律失常管理中的临床获益——基于心电图判定标准的回顾性研究

时间:2025-08-26 14:31 来源:中国医药卫生网 作者:doudou 点击:次

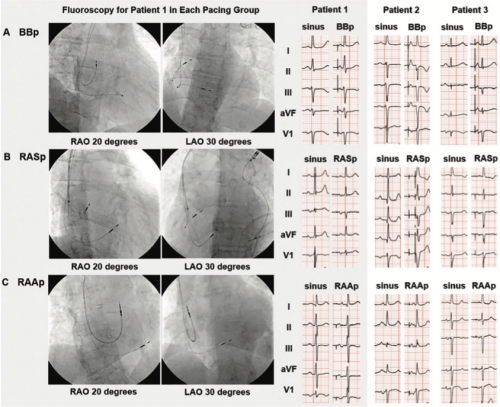

窦性心动过缓与心房间传导延迟(IACD)会增加房颤(AF)发生风险,这与心房折返易感性增加和房性期前收缩触发有关。理论上,提高心率的心房起搏可能具有抗心律失常作用,但传统右心耳起搏(RAAp)往往会加重 IACD 与房室不同步,从而抵消潜在获益。 先前研究发现,RAAp 所致房颤风险与起搏 P 波时限(PWD)延长呈正相关。为此,有学者尝试改用右心房隔起搏(RASp),以期缩短 PWD,但结果不一致。2001 年 Bailin 等开展的研究首次将Bachmann 束区域起搏(BBp)与 RAAp 对比,显示 BBp 可显著降低阵发性房颤向永久性房颤的进展风险,并且起搏 P 波具有特征性形态。由此提出一个关键问题:若在起搏位置选择时结合心电图 P 波标准,能否显著改善心房心律失常结局? 本研究为单中心回顾性分析,纳入 2006–2019 年期间在佛蒙特大学医学中心植入心房电极的患者,均存在 IACD(窦性 PWD >120 ms)且心房起搏比例 >20%。研究排除了既往永久或长期持续性房颤患者,以及术前一年内有心胸外科手术史者。主要终点包括房颤/房速(AF/AT)负担、复发和新发情况。 分组方法 1.术中透视下的高位右房间隔起搏 + 起搏 P 波同时满足以下三条标准 → BBp 组 ▪ P 波方向与窦性相似(I、II、III、aVF 向上,V1 双向或负向) ▪ 下壁导联 P 波对称且高于窦性 P 波 ▪ 与窦性 PWD 比较缩短 >10 ms(在基线 IACD 存在时) 2.高位右房间隔但不满足上述标准 → RASp组 3.右心耳起搏 → RAAp 组

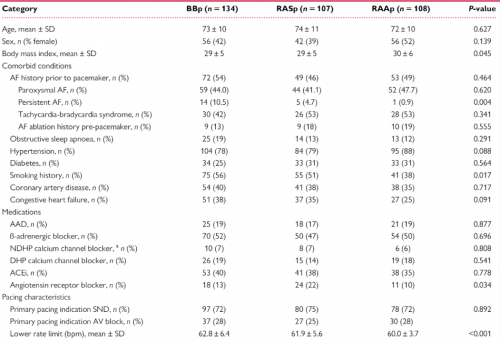

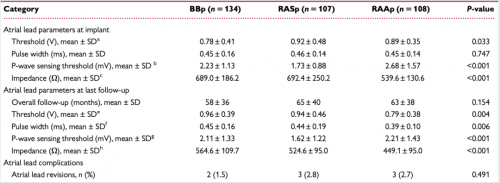

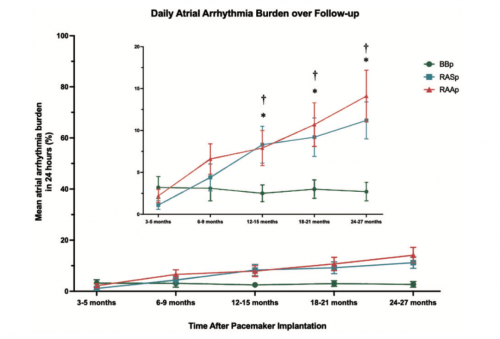

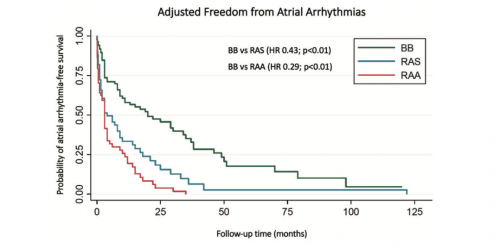

图1:各心房起搏组患者透视下的电极位置及起搏后P波形态 本研究共纳入 BBp 134 例、RASp 107 例、RAAp 108 例,平均随访 2 年。调整混杂因素后,BBp 组在房性心律失常负担、复发率和新发率方面均优于 RASp 与 RAAp 组。房性心律失常负担方面,RASp 和 RAAp 组在术后 2 年显著升高(P<0.01),而 BBp 组无显著变化(P=0.91),在 12–27 个月时 BBp 组负担显著低于其他两组(P<0.05)。在既往有房颤的患者中,BBp 组复发风险较 RASp 和 RAAp 分别降低 57%(HR=0.43,P<0.01)和 71%(HR=0.29,P<0.01);在无房颤病史的患者中,BBp 组新发风险较 RASp 和 RAAp 分别降低 88%(OR=0.12,P<0.01)和 80%(OR=0.20,P<0.01)。

表1:受试者基线特征

表2:患者数据与长期随访结果

图2:术后患者房性心律失常事件日负荷

图3:术后患者无心律失常事件Kaplan–Meier 曲线图 讨论 研究表明,在存在 IACD 且需心房起搏的患者中,以严格 P 波标准判定的 BBp 能在长期随访中稳定控制房性心律失常负担,并显著降低复发与新发风险。这一结果提示,起搏的电生理特征(如 P 波时限缩短、轴向正常化及形态特征)比单纯依赖解剖位置更为关键。本研究结果与 Bailin 等的多中心随机试验证据相呼应,支持在高比例心房起搏且存在 IACD 的患者中优先考虑满足 P 波标准的 BBp。不过,由于本研究为单中心回顾性分析,仍需前瞻性随机对照试验进一步验证这一策略的临床价值。 结论 在存在 IACD 且需心房起搏的患者中,基于 ECG P 波标准的 BBp较传统 RASp 与 RAAp 能显著降低房颤/房速的负担、复发和新发风险。未来需开展前瞻性随机对照试验验证其在 AF 管理中的优越性。 小编讨论 与传统依赖解剖定位的右心房间隔起搏或右心耳起搏相比,电生理特征(P 波时限缩短、轴向及形态优化)可能是实现抗心律失常效果的关键。Bachmann 束起搏通过缩短全心房激动时间、改善心房电机械同步和血流动力学,减少了易感区折返的发生,为心房起搏策略优化提供了新的思路。尽管为回顾性研究,其结果仍提示未来应开展前瞻性随机对照试验验证这一策略的临床价值。 (责任编辑:伊娜) |